日本における職場の安全:2030年までの主要な規制の移行と業界の対応

SDKI によって発行されました : Oct 2025

日本は職場安全において、コンプライアンスをはるかに超える新たな時代を迎えようとしています。戦後、労働安全は規制と雇用主の自主規制によって定義されてきました。しかし、こうした状況は依然として日本の職場を複雑化させています。気候変動、人口動態の課題、そして非伝統的な雇用形態の急速な増加は、企業に安全対策の見直しを迫っています。日本における職場安全の範囲は2030年までに拡大される見込みです。持続可能性と事業のレジリエンス(回復力)への重点が置かれることで、その動向は大きく変化する可能性があります。

日本の安全枠組み:ベースライン

我が国の労働安全の基盤は、1972年に制定された労働安全衛生法(安衛法)にあります。この法律は、事業主に対し、リスク評価、安全管理者の選任、そして労働衛生プログラムの実施を義務付けています。その執行は、厚生労働省(MHLW)とその労働基準監督署網を通じて行われます。

これらの枠組みは、日本の産業の強み、安定した製造業、重工業、そして長期雇用契約といった特性に合致していました。しかし、現代においては、事業主と従業員双方のニーズが変化しています。フリーランスやプラットフォーム型雇用の増加、そしてますます過酷な労働環境によって、適用範囲の不備が顕在化しています。

2030年までの規制の主な変化

ース: SDKI Analytics 分析

➤ フリーランサーの権利の保護

日本では、重要な政策転換により、フリーランスなどの非正規労働者にも安衛法の適用範囲が拡大されました。これには、かつては従業員50人以上の企業に限定されていたストレスチェックが、現在ではフリーランスにも適用されることが含まれます。また、雇用主はフリーランス関連の事故や死亡を監督官に報告する義務があります。

これは、下請け、ギグワーク、個人請負が急速に拡大している労働市場の現実を反映しています。2030年までに、適用範囲はさらに拡大し、長年存在していた法的保護のギャップを埋めることが期待されています。

➤ 気候変動へのレジリエンスと熱中症予防

日本の夏はかつてないほど厳しく、記録的な猛暑が常態化しています。政府は対策を講じる以外に選択肢がありませんでした。2025年6月以降、従業員を熱中症から守ることができなかった企業は罰則の対象となります。これは、暑熱安全対策が単なる勧告ではなく、コンプライアンス上の問題として扱われるようになったことを明確に示しています。建設業や物流業など、屋外労働に依存する業界では、こうした変化に迅速に対応しています。冷却ベスト、日よけ付き足場、さらには体温をモニタリングするウェアラブルデバイスが既に現場で導入されています。これは、従業員の健康と日々の事業継続の両方にとって、中心的な仕組みとなっています。

➤ 化学物質の厳格な管理

2025年4月には、安衛法の対象となる有害化学物質のリストが拡大され、もう一つの大きな変化が起こりました。企業は、より明確なラベル表示とより詳細な通知を義務付けられるようになりました。理論的にはこれは技術的な変更のように見えますが、実際には企業にコンプライアンス体制の見直しを迫ることになります。労働者にとっては、透明性の向上と長期的な健康リスクからの保護強化がメリットとなります。雇用主にとっては、罰金を回避するために、新しい報告ソフトウェア、研修プログラム、そしてより厳格な安全監査への投資が必要となる場合が多くあります。

➤ 説明責任

職場の安全性は、使用される機器の品質に大きく左右されます。この点を考慮し、製品安全法(2024年)の改正が行われ、製造業者と輸入業者の責任が強化されました。製造業者と輸入業者は、登録を行い、より高い技術基準を満たすとともに、重大な事故が発生した場合は10日以内に報告することが義務付けられます。安全な機器、機械、保護具は、最終的には最前線で働く労働者の事故減少につながります。

予想される課題

➤ 中小企業にとって、高度な監視・冷却設備は高額になる可能性があり、事業継続のための予算上の問題につながる可能性があります。

➤ 様々なベンダーが市場に参入するにつれて標準化の問題が発生し、相互運用性の欠如もシステム統合の制約となる可能性があります。

➤ 過重労働に関する根深い規範が安全対策を阻害する可能性があるため、一部の業界では文化的な抵抗が生じる可能性があります。

➤ ウェアラブル端末や監視システムによってデータの利用や労働者の信頼に関する疑問が生じるため、プライバシーへの懸念が高まります。

➤ 労働力のキャパシティが課題となり、労働基準監督署は業界規模に比べて人員が限られているため、対応に苦慮する可能性があります。

猛暑や異常気象などの気候の不確実性は予想よりも早く激化する可能性があり、実行プロセスが中断される可能性があります。

各業界はどのように対応していますか

ース: SDKI Analytics 分析

➤ 安全を実現する技術

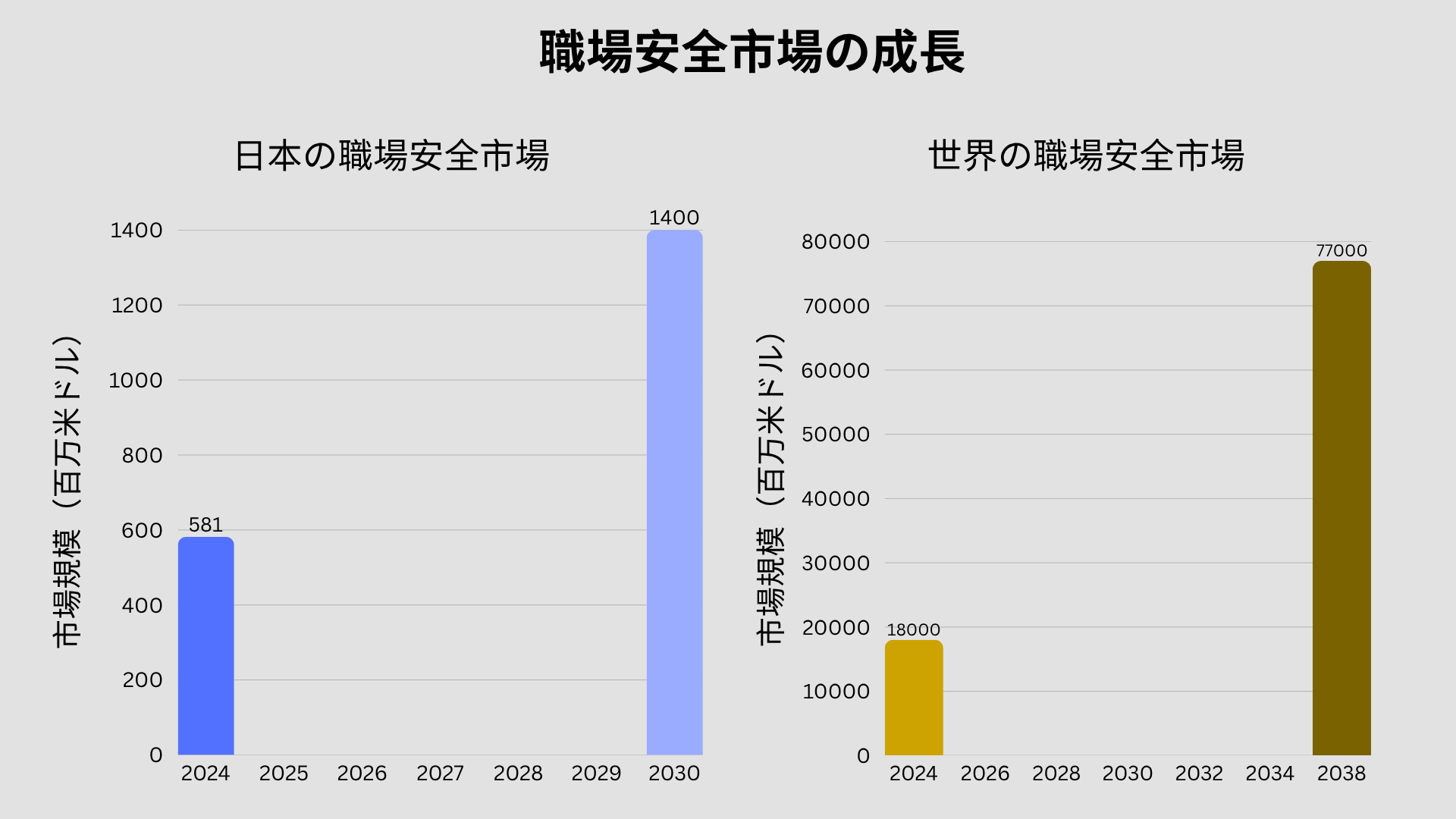

日本の職場安全市場は、2024年に約581.4百万米ドルに達し、2030年には2倍以上の14億米ドルに達し、2035年までに年平均成長率(CAGR)16.5%で成長すると予想されています。世界全体では、このセクターは2024年の180億米ドルから2037年には770億米ドルに拡大すると予測されており、安全対策が成長産業になりつつあることを示しています。

通気性のあるユニフォームやウェアラブル冷却ギアなどのPPEイノベーションです。デジタルシステム:IoTベースのモニタリング、AIを活用したリスク予測、VR/ARトレーニングシミュレーションです。

ース: SDKI Analytics 分析

➤ 猛暑への対処

屋外環境への露出度が高い建設、物流、農業といった業界では、従業員を守るための様々な対策が試行されています。企業の中には、肉体的に負担の大きい作業を朝や夕方の涼しい時間帯に変更しているところもあります。また、作業現場にミスト噴霧システムや日よけ付きの足場、さらにはエアコン付きの休憩ポッドを設置する企業もあります。これらは小さな調整に見えるかもしれませんが、医療リスクと生産性の低下の両方を軽減します。つまり、気候変動への適応は、健康を守るだけでなく、プロジェクトを順調に進め、コストのかかる遅延を回避することにもつながるのです。

➤ ロボット工学と自動化

日本では、労働力の高齢化と労働力人口の減少が、自動化の活用を加速させています。ドローンは、危険性の高い現場での点検に活用されています。工場では、ロボットが重量物の持ち上げ作業を担っています。

これに伴い、自動運転車両の導入により、物流現場での事故も徐々に減少しています。これらの傾向を総合すると、「何か問題が発生してから対応する」のではなく、「予測的なテクノロジー主導のソリューションでリスクを予測する」というシフトが見られます。

よくある質問(FAQ)

1. なぜ今、日本では職場の安全がこれほど重視されているのですか?

回答:日本は、夏の暑さの増大、労働力の高齢化、そして正社員ではなくフリーランスやギグワーカーとして働く人の増加といった問題に直面しています。こうした状況により、従来の規制の有効性は低下しており、政府は保護策の見直しとより厳格な施行に向けて取り組んでいます。

2. 労働安全衛生法(ISHA)とは何ですか?

回答:労働安全衛生法(ISHA)は、1972年に初めて導入された日本の労働安全衛生法の根幹を成す法律です。数十年にわたり、主に大企業と正社員に適用されてきました。現在、フリーランサー、パートタイマー、さらにはギグワーカーなど、これまで適用対象外とされていた労働者層も対象とするよう見直しが行われています。

3. 日本のフリーランサーは最終的に法的保護を受けられるようになるのですか?

回答:はい、これは最も大きな変化の一つです。フリーランサーは、メンタルヘルスチェックや事故報告など、正社員と同等の保護を受けられるようになります。2030年までに、非正規労働者のセーフティネットは現在よりもはるかに強化されるはずです。

4. 企業は日本の猛暑から従業員をどのように守っているのですか?

回答:暑さは深刻な安全問題となっています。2025年6月以降、企業は熱中症対策を講じない場合、罰金を科せられる可能性があります。多くの企業では、既に冷却ベストの配布、日陰のある休憩所の設置、涼しい時間帯への勤務シフト、さらには体温測定のためのウェアラブル機器の導入など、様々な取り組みが行われています。

5. 設備や機械が事故を起こした場合、誰が責任を負いますか?

回答:規則は大幅に厳格化されました。製造業者と輸入業者は、より高い安全基準を満たすとともに、重大な事故が発生した場合は10日以内に報告しなければなりません。考え方はシンプルです。機器が最初から安全であれば、作業中の怪我の数は減ります。

企業、政府、大学をデータ主導の戦略で支援し、イノベーションと持続可能な成長を実現します。今すぐご提案をご依頼ください!